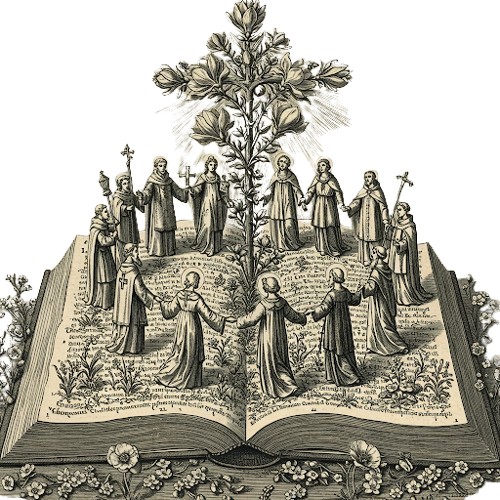

VITAE SANCTORUM

AD PIUM LECTOREM

Возможно, ТЫ станешь святым. Мне этого очень-очень хотелось бы. Более того, дерзну утверждать, что Бог этого хочет. И бывает так, что хорошая книга, вовремя попавшая в руки, оказывается той крупинкой, что опускает чашу весов в нужную сторону.

Вот какой случай описан в известной книжице Фео Белькари, флорентинского гуманиста XV века:

«В год Господень 1355-й, вернувшись однажды домой и желая поесть, Иоанн не обнаружил, вопреки обыкновению, готовой трапезы на столе и, рассердившись на жену и служанку, попрекал их за нерасторопность, ссылаясь на то, что ему по неотложным причинам надлежит поспешить обратно к торговым делам; на что его жена благодушно молвила в ответ: «Добра у тебя премного, а издержек – чуть, и что ты так хлопочешь?» И умоляла его набраться терпения, потому что поесть будет готово очень скоро. «А пока я распоряжусь насчёт обеда, – добавила она, – ты возьми эту книжку и почитай»; и положила перед ним томик житий святых. Но Иоанн в возмущении схватил книгу и, швырнув её на середину комнаты, молвил жене: «Это тебе больше нечего делать, кроме как легенды читать, а мне нужно торопиться обратно в лавку!» Однако, говоря эти слова и много других, он начал немного ощущать уколы совести, поднял книгу с пола, сел на место и, когда открыл её, предстала перед ним по Божьей воле чудесная история Марии Египетской, грешницы, что была обращена Богом к дивному благочестию.

Между тем, пока Иоанн читал, жена приготовила обед и звала его, коль скоро ему угодно, пожаловать к столу. Иоанн отвечал ей: «Теперь ты немножко погоди, пока я не дочитаю эту легенду». Повествование оказалось длинным, а поскольку оно было исполнено небесной мелодии, которая умягчала его сердце, то он не хотел прерывать чтения, пока не дошёл до самого конца».

Дальше начинается история нового святого – Иоанна (Джованни) Коломбини, рассудительного юродивого, чей подвиг мало напоминает тот, что совершала великая египетская пустынница. Но если не жажда подражания, то что же заставило случайного читателя «Золотой легенды» оставить богатство, семейную жизнь, сословные почести и метаться много лет по Италии с толпой оборванцев? «Небесная мелодия»! Больше нечему.

Не всякий современный читатель, открыв том Иакова Ворагинского, или «Цветочки», или «Жизнь пустынных отцов» Руфина, сразу ощутит этот тихий звук. Стиль древних (да и относительно новых) житий узнаваемо простоват, несмотря на унаследованные от риторов украшения, а сам сюжет зачастую переполнен общими местами и навязчивой дидактикой. Это чтение напоминает паломничество по пустыне: сухие кусты, невнятные шорохи, полустёртые следы на песке… однако, если уж оазис, то оазис! Опытный путешественник угадывает близость воды издалека; при постепенном, медленном чтении подобных книг вырабатывается особый слух. И «мелодия» проникает внутрь, оплодотворяет.

Но это труд. Сродни, пожалуй, урокам сольфеджио. «Обычно он читал главу из житий святых отцов каждый день, – пишет агиограф о святом Филиппе Нери, – но чтобы сделать чтение своё плодотворным, он делал это медленно и с паузами; а когда чувствовал от прочитанного тепло в себе, то не продолжал, а останавливался и обдумывал текст; когда же чувство спадало, продолжал чтение, и так последовательно двигался от отрывка к отрывку».

При вживании в традиционный (а он и в XIX, и в XX веке может оказаться в известном смысле традиционным) агиографический текст становится понятна безыскусность литературной формы и скупость в передаче внешних фактов – это, как церковный нудно-распевный речитатив, позволяет переключить внимание с работы автора на замысел Автора.

«Прекрасно! – возможно, скажешь ты, читатель. – Пойду полистаю «Луг духовный»». И будешь прав. Перед тобою разверзнутся россыпи самоцветов, заключённых в писаниях Мосха, и Двоеслова, и Метафраста, и Григория Турского, и Леонтия Неапольского, и Беды, и это всё не считая всем известных компиляций Димитрия Ростовского, успешно дополняемых год от года новейшими переводами ирландских, галльских, немецких житий, как правило, древних. Но если ты задержишься на этой страничке, то что я предложу тебе после такого пиршества?

Предложу продолжить. Продолжить начало знакомства. Ведь очевидно, что западные святые, жившие после IX века, знакомы русскоязычному читателю очень недостаточно. «Истоки францисканства», автобиография св. Игнатия, что-то ещё? Между тем перевода на русский язык до сей поры избежали агиографические шедевры авторов не последнего ряда, среди которых, ни много ни мало, учители Церкви, такие, как, например, Пётр Дамиани и Бернард Клервоский. А какие содержательные и при этом не лишённые литературного вкуса жития создавались в Новое время! Да, существуют сжатые или более-менее развёрнутые очерки, но они, увы, лишены той музыки, которая пленяет и согревает при неспешном чтении.

Кто ознакомился с «Портретами святых» Сикари, наверно, мог почувствовать, сколько ещё незнакомого обретается на западной оконечности континента святости, а «портреты» (как открытки с видами дальних стран) скорее дразнят жажду странствий, нежели утоляют её. Ведь в житиях хочется пожить. Как в полюбившемся городе. Придышаться к его воздуху, напитать взгляд его оттенками, проникнуться его звуками, его тишиной. Развёрнутые и по мере возможности аутентичные повествования помогают в этом.

Признаюсь, что именно упомянутый выше св. Филипп навёл меня на мысль взяться за перевод чрезвычайно популярной в прошлом книги Фео Белькари о блаженном Иоанне Коломбини (с неё как раз началась серия публикаций моих переводов на портале «Рускатолик»), и, едва приступив, я был заворожён диковатым образом этого ни на кого не похожего человека. Ещё раньше меня влёк образ основателя строгого Камальдульского ордена – св. Ромуальда, – и вот, выяснилось, что его житие считается немаловажным историческим памятником, который исследуют и комментируют современные учёные, а через своего ученика-миссионера Бруно Кверфуртского равеннский отшельник оказался связан с Русью. Любопытство… нет, настоящая жажда погнала меня дальше и не даёт остановиться до сих пор (как тут не вспомнить главного героя «Пятого персонажа» Робертсона Дэвиса!), ведь кто начал читать такие книги, тот потерян для беллетристики, теряет вкус к выдуманному; воистину «к святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое» (Пс. 15:3). Это страна чудес. Я надеюсь поделиться с тобой теми сокровищами, которыми она полна.

За долгое время сотрудничества с порталом «Рускатолик» я успел перевести десятки текстов. Однако до сих пор они были представлены разрозненно; многие не находятся через поисковые машины. Поэтому я решил собрать их в одном месте, как бы в скромной и тихой библиотеке.

Работа продолжается. «Если угодно будет Господу и живы будем», то, заполнив книгохранилище своими старыми переводами, я предложу тебе жизнеописания ещё многих Божьих людей. Подбираю я тексты как по принципу чисто литературной значимости, так и ради представления разных типов святости: отшельники, королевны, батраки, домохозяйки, юродивые, страстотерпицы, проповедники Евангелия среди страшных народов... В этих книгах неизменно чувствуется сила скромного, но мощного письменного слова, которое, как мне кажется, явственно доносит до сердца отзвук той самой тёплой мелодии, что может заражазить святостью даже тех, кто вовсе на неё не рассчитывал.

К. Чарухин, переводчик

DIARIUM

- 9 января 2026: Выложена полностью книга Ж.-П. Камю 'Дух св. Франциска Сальского'

- 13 ноября 2025: Добавлено Житие св. Франциска Ксаверия

- 11 октября 2025: Добавлено Житие св. Мартина Порреса

- 8 октября 2025 г. Добавлена отредактированная версия Жития св. Алонсо Родригеса.

- 21 июня 2025: Добавлена отредактированная версия Жития св. Петра Клавера

- 10 июля 2025 г. Добавлена предварительная версия Жития св. Алонсо Родригеса.

- 21 июня 2025: Добавлено Житие бл. Гоберта Аспремонского

- 21 июня 2025: Добавлена предварительная версия Жития св. Петра Клавера

- 14 июня 2025: Выложены чч. 1-4 книги Ж.-П. Камю 'Дух св. Франциска Сальского'

- 10 июня 2025: Добавлено житие св. Франциска Солано.

- 2 июня 2025: Память св. Николая Транийского, в связи с чем в библиотечку добавлено его житие. Кроме того дополнен перевод книги о. Леонхарда Хансена о св. Розе Лимской.

- 1 июня 2025: Добавлено жизнеописание св. Франциска Сальского.

- 29 мая 2025: Добавлено житие св. Иветты Юйской.

- 28 мая 2025: Добавлено житие св. Райнерия Пизанского.

- 27 мая 2025: Добавлено житие св. Лиутгарды Тонгеренской.

- 26 мая 2025: Память св. Филиппа Нери. Добавлено житие св. Людовика Бертрана.

- 24 мая 2025: Добавлено житие св. Лидвины из Схидама.

- 23 мая 2025: Добавлено житие св. Григория VII (Гильдебранда), папы Римского.

- 22 мая 2025: Добавлено житие св. Пасхалия Байлона.

- 21 мая 2025: Добавлены жития свв. Екатерины Сиенской, Бернарда Клервоского, Иосифа Копертинского.

- 20 мая 2025: Добавлены жития свв. Екатерины Вадстенской, Маргариты Венгерской, Эммерама.

- 19 мая 2025: Добавлены жития свв. Филиппа Нери, Бригитты Шведской, Хаймерада.

- 18 мая 2025: Добавлены жития свв. Геральда Орильякского, Одона Клюнийского, Николая из Флюэ.

- 17 мая 2025: Добавлены жития св. Адальберта Пражского, бл. Иоанна Коломбини, св. Фины из Сан-Джеминьяно.

SANCTI ET SANCTAE DEI

-

Св. Войцех (Адальберт) Пражский

История этого чешского принца поражает высоким трагизмом. Из тёмной эпохи, когда европейцы были кровожадны и необузданны, св. Войцех устремляется как бы в ещё более глубокое прошлое - на Север, в мир холода, язычества и неизбежной смерти. Рассказ в некоторые моменты напоминает "Сердце тьмы" Джозефа Конрада - читатель отчётливо ощущает атмосферу сгущающегося рока. Важно отметить, что автор его жития и сам впоследствии окончил жизнь мученическим подвигом.

-

Св. Алонсо (Альфонс) Родригес

В зрелых летах, потеряв жену и детей, торговец Алонсо Родригес постучался в двери иезуитской коллегии на Майорке и попросил принять простым привратником. Много-много лет он встречал у входа каждого гостя – от знатных господ до нищих – с такой искренней любовью, словно видел в каждом самого Христа. Молодые иезуиты, готовившиеся к миссионерским подвигам в далеких странах, приходили за советом к старому привратнику, который никогда не покидал стен коллегии, но умел наставить их лучше любого профессора. Сокровенная его духовная жизнь была такова, что он видел тайную связь между всеми христианами, самими собой - и Богом. "Обожение" было для него не абстрактной теологической концепцией, а живым опытом.

-

Св. Бернард Клервоский

Один из тех, кто в представлении не нуждается. Тонкий, глубокий, воплощённое чудо, посетившее мир чрезвычайно своевременно. Всё в его мыслях, чувствах, словах и поступках дышало любовью, более того - было любовью. К Единому и к каждому. Любовью, что имеет пределом своим единение с Единым каждой души и душ друг с другом - в Нём же. «Есть единство, которое можно назвать собирательным, например, единство груды камней, собранных вместе; единство органическое, например, единство тела, состоящего из многих членов или другого целого, состоящего из частей; единство сопряжения, когда два существа — уже не два, а одна плоть; единство прирожденное, благодаря которому из единства тела и души рождается человек; единство самообладания: посредством его человек, которому чуждо непостоянство и рассеянность, старается всегда оставаться верным и подобным себе; а есть еще единство согласия, когда, например, благодаря любви люди становятся едины сердцем и душой; затем единство посвящения, например, когда душа прилепляется к Богу всей силой своей жажды и становится с Ним единым духом; наконец, есть единство снисхождения, а именно, то, благодаря которому из нашего праха и соединившегося с Ним Слова Божия образовалась единая личность. Но что такое все единства в сравнении с этим верховным единством, с этим единственным единым единством, если можно так сказать, с единством, в котором сама единосущность образует единство? Сравните с ним все те единства, которые могут быть едиными в том или ином; сравните их с ним, и они больше не будут едиными ни в чем. Потому среди всех единств, которые мы можем назвать, первое место принадлежит единству Троицы...»

-

Св. Бригитта Шведская

Св. Бригитта Шведская (1303–1373) была дамою знатной, но оставила светскую жизнь ради иноческого подвига. Вознаграждена она была огромными и плодотворными трудами, пугающими и утешительными откровениями. Основала Бригиттинский орден. С детства её посещали видения Христа и Девы Марии; до неё доносился и голос Бога-Отца... Её "Небесные откровения" — это яркие диалоги с Богом, в коих звучала смелая критика королей и пап, а пророчества о их судьбах часто сбывались с пугающей точностью. Бригитта умерла в Риме, оставив после себя монастырь в Вадстене и объёмистые книги пророчеств. "Бог Отец возвестил: «Был некий господин, коему слуга его сказал: «Вот, новь твоя вспахана и корни выкорчеваны. Когда же сеять пшеницу?» В ответ ему господин молвил: «Хотя корни, казалось бы, выкорчеваны, там всё ещё находятся оставшиеся пни и стволы, которые весной должны быть рассеяны дождями и ветрами. Посему терпеливо ожидай времени сеяния!»"

-

Св. Геральд Орильякский

Он был граф, но жил как монах, скрывая тонзуру, под головной повязкой. Ему приходилось вести войны, но он побеждал без пролития крови. На пирах он плакал от тоски к Царству Небесному. Его мечту о новом, ревностном монашестве осуществил св. Одон Клюнийский. Который и написал его житие.

-

Бл. Гоберт Аспремонский, граф, крестоносец. паломник, инок

Бл. Гоберт Аспремонский начинал как типичный лотарингский граф-забияка: бравый крестоносец, спутник императора-авантюриста Фридриха II, любитель блестящих доспехов и шумных побед. Но уже в Палестине он успел поссориться с самим Фридрихом — и, сменив лагерь, спасти тамплиеров от императорского произвола, а затем по обету босиком дойти до Гроба Господня. Вернувшись, ему удалось спасти Мец от разорителя-соседа с помощью «маскарада» (ему пришлось переоделся в оборванного возницу). Кульминация парадоксальна: после очередного триумфа Гоберт меняет доспехи на рясу и вступает в цистерцианцы Виллерского аббатства. Из выдающегося воина он делается... нормальным монахом. Да, он преодолел расстояние большее, чем от нормального монаха до монаха необычайного. И в этом "босом паломничестве" от блеска военной славы к простоте, наверно, и состоит его святость

-

Св. Григорий VII (Гильдебранд), Римский понтифик

Святого Григория подводит его двусмысленная известность. Воображение историков пленено величественной картиной Каносского стояния - мнимого унижения властолюбивого императора Генриха, добившегося в итоге своего. Однако величие Гильдебранда не в Каноссе. А в той неблагодарной чёрной работе, которую он вершил, очищая Церковь Христову. Поэтому, говоря о св. папе Григории, я прежде всего вспоминаю вот какой эпизод: "Блаженный Павел, явившийся ему, стоял посреди своей базилики и очищал пол, прямо руками поднимая коровий навоз и выбрасывая его вон. Поскольку наблюдатель сего стоял без дела, Апостол попенял ему за то, что не помогает, приказав прямо брать нечистоты (как сам делал) и выбрасывать".

-

Св. Екатерина Вадстенская

Жизнь Екатерины, дочери знаменитой святой Бригитты Шведской, была тихой, но не блеклой. Вместе с мужем Эггертом она дала обет целомудрия; их аскетизм шокировал родных. После смерти супруга она чудом избежала похищения чересчур напористым женихом благодаря оленю, отвлекшему преследователей, и отправилась в Рим, где пять лет добивалась канонизации матери. Исцеляла прикосновением; молитвами отвращала бедствия.

-

Св. Екатерина Сиенская

Можно ли представить святую Екатерину кратко, ёмко, непринуждённо? Я не справляюсь с такой задачей. Мне эта скромная и величественная сиенка представляется космически огромной личностью. Бездонной и непостижимой. Её беседы с Богом - источник, который человечеству ещё только предстоит изучать век за веком, а чтобы понять... наверно, придётся дождаться Второго пришествия. Впрочем, один важный урок из жития св. Екатерины я хотел бы подчеркнуть: её пример показывает, что в Церкви важнее всего не иерархия, а любовь; не должность, а Божие призвание. Святая может указывать папам, вразумлять теологов, поворачивать ход истории.

-

Св. Иветта из Юи

Казалось, она была обречена на тусклую жизнь фламандской домохозяйки: замуж в 13 лет, деторождение, хозяйство... Но с ней случилось самое удивительное из приключений: Бог ворвался в её жизнь, как вор, как пожар... И его пламя она понясла людям. Первый ход - е2-е4 - в приют прокажённым, а дальше и детям своим, и согражданам. Она имела изумительное свойство: делать жизнь окружающих чище. Как будто сам воздух в её присутствии свежел. И словно дыхание приближащейся грозы, веяло близкое, близкое, близкое Царство Небесное.

-

Бл. Иоанн Коломбини

Скупой купец, ставший пламенным юродивым и основателем ордена иезуатов. Его жизненным принципом было: "Выкликайте день и ночь на улицах и площадях имя Христа благословенного! Идёмте в ад, коли будет нужда, напоминать о Нём и славить Его! Раз весь мир туда идёт, потому что не помнит Его, тогда мы пойдём туда кричать и голосить: Слава славная святейшему имени Иисусову!" Именно он первый ввёл в употребление приветствие "Слава Исусу Христу", ставшее на века отличительной чертой католиков по всему миру. Автор его жития Фео Белькари был известным во Флоренции литератором, и его книжица вдохновляла в последующие века многих, включая великого Филиппа Нери

-

Св. Иосиф Копертинский

Святой Джузеппе привлекает (и всегда привлекал) внимание своей способностью к левитации (точнее к своеобразным сверхъестественно далёким "прыжкам" в экстатическом состоянии). Но эта эффектная особенность была отнюдь не главной чертой его духовного портрета. Эн был трогательно неуклюж, рассеян, чуть ли не туповат. И все свои удивительные способности заворачивал в смягчающую ткань непробиваемого смирения. "...Дабы скрыть дары и благодати, полученные от Бога, он, как подтвердил опыт, брал с собой надушенные вещицы и приписывал им то сверхъестественное благоухание, которое источал без каких-либо ароматических умащений – мало того, даже когда носил что-то дурнопахнущее. А экстазы свои и восторги он называл дремотой, обмороком, помутнением ума, утратой сил или ещё чем-нибудь в этом роде".

-

Св. Лидвина Схидамская

Она довольно известна. Её именем - редко, но всё же - называют девочек, чуть ли не искушая судьбу. Ведь это имя лежачей больной, практически всю жизнь проведшей в постели. Хотя нет - в Боге. В огромном, бескрайнем мире, Им созданном и Ему принадлежащем. Кроткая девушка из малоизвестного (до неё) голландского городка показала своей две важные вещи. Во-первых, Святой Дух может превратить любое человеческое поражение, крушение, неудачу в победу, расцвет, торжество. Ну и болезнь - в осмысленную жизнь. Во-вторых, что реже замечают, святость - не бесплотно. Это не витание в каких-то философических эмпиреях. Христинство - жизнь со Словом воплотившимся, страдавшим, умершим и воскресшим. Это очень осязаемая вера, очень телесная. Не зря так западает в сердце именно этот, как бы несущественный, эпизод с палочкой, принесённой деве ангелом. Кривая, тяжёлая, не шибко-то и улобная. Но внтутри...

-

Св. Лиутгарда Тонгеренская

Однажды рыцарь, влюблённый в неё, попытался её похитить, но Лиутгарда убежала от него через лес, ведомая ангелом. В монастыре св. Екатерины она достигла такой святости, что её видели парящей в воздухе во время молитвы, а ночью над ней сиял свет ярче солнечного. Исцеляла она одним прикосновением, но, когда толпы мешали её уединению, попросила Бога забрать этот дар — и получила взамен разумение Псалтири. Её видения: Дева Мария, св. Екатерина, Иоанн Евангелист в образе орла, Агнец Христос, наделивший её голос ангельской красотой... Перейдя в цистерцианский монастырь в Авирсе, она сорок лет не могла выучить французский — это странное "чудо" уберёгло её от должности аббатисы! Святая предсказывала будущее и исцеляла больных; её палец, ставший реликвией, помогал страждущим, а покрывало исцеляло от головной боли. Книга Фомы Кантимпратанского о ней - прекрасный образец средневековой литературы.

-

Св. Людовик (Луис) Бертран

Луис был тихим ребёнком (что не помешало ему чуть не погибнуть от взрыва праздничной петарды) и довольно скоро обнаружил своё монашеское призвание. Но спокойная жизнь в стенах монастыря не задалась: в 1562 г. искушённый инок отправляется миссионером в Новую Гранаду, где благодаря чудесному дару «языков» индейцы понимали его без перевода. Он крестил тысячи. И не только крестил, не только проповедовал. Брат Бертран, как его обыкновенно звали, горячо защищал местных, обличая жестокости конкистадоров и добиваясь справедливого отношения к индейцам. Его жизнь среди племён в сельве заслуживает приключенческого фильма: шаманы, демоны, яды, сплав по жутким рекам среди одуряющей лесной жары и обезьяньих воплей... Но он искал не приключений, а душ человеческих. И был их славным ловцом.

-

Св. Маргарита Венгерская

"Однажды, когда ей было ещё десять лет, она встретила в лазарете играющих девочек. Час был уже поздний, стемнело, и они едва что-нибудь видели, или вообще ничего. Она спросила их: «Хотите, я попрошу, чтобы вам показалось солнце?» Дети желали бы, да считали, что этого быть не может, а она показала пальцем куда-то довольно далеко и сказала: «Я схожу вон туда и вернусь к вам, а прежде, чем я вернусь, солнце ясно засветится – вот увидите!» Она ушла, и помолилась, и немедля показалось солнце, ясно осветив всё здание целиком." В детстве она не на шутку огорчалась, когда её звали принцессой, будто это обидная дразнилка. А ведь она была всамделишней принцессой, дочерью венгерского короля. Отец обещал посвятить дочку Богу, если татары, наступавшие на Европу, пощадят его державу. Татары отступили. И вот принцесса Маргит - скромная инокиня доминиканского монастыря. Свет заливает келью, когда она предаваётся умерщвлению плоти. Воды разлившегося Дуная отступают по её просьбе.

-

Св. Мартин Поррес

Этот скромный мулат совсем не соответствует стереотипному образу доминиканца: строгого учёного, философа, проповедника. Брат Мартин больше всего напоминает Ассизского Беднячка за исключением того, что ему удалось остаться в тени, на самых скромных ролях. Если он и проповедовал евангелие, то за морями, оставаясь телом в Лимской обители, а слушались его мыши и прочие зверюшки. Он чистил нужники, но благоухал; жил в закрытой обители, но стены не служили ему препятствием.

-

Св. Николай Транийский

Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Вот краткий конспект биографии странненького греческого паренька. Он ходил и пел. Его всюду били монахи и прочие добрые люди. Но дети ему подпевали - за конфетки. Он кажется простым и ясным, как небо над Адриатикой. Но он также бездонен.

-

Св. Николай из Флюэ

Простой мужик из швейцарской глуши, исключительно благодаря своей поразительной святости и здоровой крестьянской мудрости стал отцом нации. Причём чтут его не только католики, но и протестанты этой гордой горной страны. Швейцария до сих пор живёт по заповеданным им принципам. По сравнению с ним, "нервно курят в сторонке" индийские йоги: он по-настояшему питался одною лишь благодатью Божиией. Поистине, не шоколадом единым жив швейцарский человек!

-

Св. Одон Клюнийский

В IX-X Европу терзали викинги с севера, а по Альпам бродили воинственные сарацины. Хуже всего, однако, было духовное охладение христиан и безжалостная вражда феодалов. Но уже брезжил рассвет... Св. Одон (879–942)родился в Аквитании и воспитывался при дворе герцога Вильгельма, но в 18 лет принял постриг в обители св. Мартина Турского. Он стал вторым аббатом Клюни, возродив строгую дисциплину бенедиктинского устава и распространив реформы на монастыри Франции, Италии и Испании. Приключений в его жизни было множество. Несмотря на слабое здоровье, он совершал изнурительные путешествия, а однажды был спасён волком от нападения лис во время ночной молитвы. Его духовная связь со св. Мартином была невероятно глубока и проявлялась в видениях и чудесах.

-

Св. Пасхалий Байлон

Классический простачок - деревенский пастух - ставший святым. Вероятно, он и родился святым или, по крайней мере, к святости предназначенным: с первых же страниц книги как бы веет теплом. Неся скромное послушание монастырского привратника, св. Пасхалий творил чудеса как бы невзначай, по ходу дела. Но главным чудом было его добросердечие, смирение и радушие. "И к каждому занятию он относился с таким усердием и искренней радостью, как будто служил не людям, а ангелам; и глубокая сердечная радость отражалась на лице у него, так что всегда его видели весёлым и с лёгкой улыбкой, точно бы у небожителя; а ликование, наполнявшее душу и вырывавшееся из уст, он облекал в песнопения и псалмы, которые тихонько напевал, все на свой лад. Я слышал и видел, как он в Альмансе, трудясь в огороде, напевал в ритм ударов кирки, и так же пел при такой работе, во время которой даже самые сильные обычно стонут от усталости".

-

Св. Пётр Клавер

Житие не раз называет его "рабом Божиим", "рабом Господним", и это не просто дань традиционной риторике. Благородный испанец, став рабом Высшего, рабом Бесконечной свободы, всю жизнь положил на служение рабам человеческим - чернокожим невольникам, свозимым из Африки в южноамериканские колонии на плантационный труд. Нет, св. Пётр не революционер, и многие с лёгкостью кинут в его сторону обвинение в пособничестве рабовладельцам, ведь он и пальцем не шевельнул, чтобы смести этот бесчеловечный порядок - "структуры" угнетения. Не шевельнул. Он делал примерно бесконечно больше: возвращал человечность. Человечность чернокожим - в глазах их хозяев; достоинство - в их собственных глазах. Только на этой основе была надежда хоть в отдалённом будущем воплотить этот дух свободы в прозаическую обыденность, где людей не продают и не покупают, не заставляют работать без их на то желания... Стоп, мы правда живём в таком обществе? Или рабство просто сделалось тоньше и глубже?

-

Св. Райнерий Пизанский

Святой Райнерий — один из тех святых, чью жизнь точно не назовёшь занудной. Начинал он как лоботряс из новелл Бокаччо - шатался по домам знатных особ, бренчал на ротте, пока не столкнулся со странствующим святым, после чего жизнь... стала ещё увлекательнее. Он совершил паломничество в Иерусалим, где в храме Гроба Господня раздал своё имущество, облачился во власяницу и начал посты, от которых терял зрение и обретал прозрение. Он постоянно общался с Богом, спорил с Ним, проигрывал Ему, носил Его с собою повсюду. Его молитвы сопровождались чудесным благоуханием, а благословлённая им вода оборачивалась в вино. По ночам ему являлись орлы с горящими светильниками и голубки, источавшие фимиам... Его прозвали Водосвятом, ибо любимое его посмертное занятие заключалось в освящении воды при его гробнице, а уж вода-то несла дальше его исцеляющее послание на славу Божию.

-

Св. Роза из Лимы

В этой удивительной девушке сочеталась пугающая безжалостность к себе и мягкость к другим. Придерживаясь традиции доминиканской духовности, она при этом выказывала чарующую открытость природе, что живо напоминает о францисканских святых. Каждая страница её жития завораживает, поэтому приведу только маленький фрагмент, который умилил меня лично. Потому что, признаюсь, я очень не люблю тесного общения с кровососущими насекомыми.

"Ибо всякий раз, когда Роза рано поутру отпирала двери келейки и раскрывала створки окна, то приказывала комарам (всем, что ночевали внутри, густо облепив стены): «Ну-ка, друзья, пора петь утреню всемогущему Богу», и они, зажужжав, немедля заводили нежнейшее пение и, разделившись на круги поднимали на разные лады громогласный звон, причём полчище их двигалось так стройно и кружилось столь слаженными поворотами, что можно было подумать, будто это хор или хоровод, коим руководит разумное начало. Исполнив сей обряд, они улетали на промысел. Подобно же и на закате солнца, когда они возвращались в гостеприимный домишко, Роза снова настаивала, чтобы прежде отхода ко сну они сообща с нею воспели вечерние хвалы Творцу. Тогда, радостно звеня, они постепенно наполняли углы, и летучая их гармония пыталась соперничать со звучанием органа, пока по велению Розы они разом не смолкали, словно бы согласно единому правилу соблюдения ночной тишины. Столь великую власть давало над ничтожнейшими созданьицами состояние невинности, к коему Роза так приблизилась, что пребывала в уединённой келье, словно в раю". -

Св. Филипп Нери

Конец ренессансной эпохи. Но гении отнюдь не перевелись. Среди них - святой Филипп Нери, "Божий шут" и "Апостол Рима", загадочный и улыбчивый, пылкий и стремительный - настоящий итальянец. От любви к Господу сердце его билось так мощно, что всё вокруг начинало сотрясаться. Он исцелял людей от депрессии и тревожных расстройств кратким словом и мимолётным прикосновением. Его ученики были цветом эпохи, и не удивительно, что через несколько веков св. Джон Генри Ньюман вступил именно в Конгрегацию Оратория - детище святого римлянина.

-

Св. Фина из Сан-Джиминьяно

Тихая и скромная девушка из не самого известного итальянского городка. Её не отличают ни великие апостольские путешествия, ни пустынножительство, ни яркое мученичество на глазах толпы. Всё что она сделала - тихо и кротко умерла от затяжной болезни. Но взгляд Бога маленьких делает великими. Доска, пропитанная гноем от ран девушки, поросла цветами. Ангелы били во все колокола в день её смерти. А после - даже своенравные черти и буйное море боялись её тихого имени.

-

Св. Франциск Ксаверий

Южные берега, шум парусов, штормы, скрип корабельных снастей, сокровища, острова, морские сражения, пираты, пиастры, пиастры... Сквозь текст Доминика Буура словно бы ощущается удушливый жар джунглей, крики обезьян и отдалённые звуки музыки из прибрежной деревни. Это самое большое приключение в мире - поиск Бога в краю, где его не знают. Ибо зачем святой миссионер рвётся на край света? Чтобы "заглянуть за край", увидеть и... поделиться своим восхищением перед самой Красотой. Блестящий писатель Буур прослеживает весь путь святого: от родового дома в Наварре и учебы в Париже, где он подружился с Игнатием Лойолой, до его невероятных приключений в заморский краях. Ксаверий, прозванный «Апостолом Индий и Японии», показан как неутомимый труженик: он ухаживал за больными в Гоа и Мозамбике, обратил в христианство целые народы на Рыбацком берегу, совершал рискованные путешествия на Молуккские острова и предпринял дерзкую миссию в Японию, где открыто спорил с местными монахами-бонзами. Книга полна рассказов о его чудесах — исцелениях, воскрешении мертвых, даре языков и пророчествах. Писатель с любовью описывает глубокое смирению святого и его суровую аскезу, которая не мешала сохранять ему веселый нрав и чувство юмора. Завершается история последней, отчаянной попыткой Ксаверия проникнуть в закрытый Китай...

-

Св. Франциск Сальский

В эпоху религиозных войн XVI-XVII вв. святой Франциск Сальский выбрал путь кротости. "Как обратить еретиков? Надо прежде всего любить их", - таков был его принцип; более того, характернейшая черта его. Епископ Женевский (живший, кстати, вне Женевы, где ему грозила бы смерть от рук адептов Кальвина) умел говорить с людьми так, что даже самые ожесточённые сердца смягчались — не от страха, а от внутреннего света, который от него исходил. Он писал письма, полные мудрости и тепла, учил искать святости даже в миру, среди повседневных забот. Св. Франциск верил, что Бог говорит с нами языком любви, а не угроз, и эта вера преображала всех, кто встречался с ним. Сегодня его называют покровителем журналистов и писателей, ведь он друг доброго слова и друг тех, кто готов нести людям правду.

А здесь можно почитать как бы апофтегматы святого - чч. 1-4 книги Ж.-П. Камю 'Дух св. Франциска Сальского' -

Св. Франциск Солано

Его фамилия означает "Солнечный" или, вернее, "Ветер с востока". Да, от него веет теплом, солнцем, словно от беззвучного трепета серафимовых крыльев. Но он не был тряпкой. Человек этот, закалённый строгой аскезой, не боялся ни кораблекрушений, ни бешеных быков, ни вьедливых муравьёв. Потому что всем сердцем - и даже немножко больше - любил Господа Иисуса и Его Пречистую Матерь. Эта любовь проливалась тёплым потоком и на всех остальных вокруг. С чисто францисканской открытостью он умел смотреть на Бога, отстаняясь от материального мира, но и одновременно, любя этот мир, точнее, отблески Творца в нём, созерцать Его черты в повседневных событиях и встречах. А ещё... он играл на гитаре и пел! И даже исцелял своей музыкой. Его, пожалуй, стоило бы взять в покровители бардов.

-

Св. Хаймерад Гессенский

Этому человеку не сиделось на месте. Весь свет он обшарил в поисках Всевышнего, из-за чего его не раз принимали за пронырливого бродягу и, как было принято, колотили. Даже святой король и святой епископ не сразу распознали в нём... святого. Но однажды он нашёл место - в тихой немецкой провинции - где перед ним разверзлось небо. Там он провёл остаток жизни, помогая окрестному люду и творя чудеса.

-

Св. Эммерам

Самая гуща тёмных веков. Баварцы ещё дики, и в ярости готовы на любое зверство. И вот, святой епископ становится для них апостолом и мучеником человеколюбия. Он принимает на себя чужую вину, и его жутким образом умерщвляют по дороге в Рим. Необычайные даже по средневековым меркам чудеса, последовавшие по его кончине, подтверждают, насколько угодна была Богу эта жертва и эта милость.